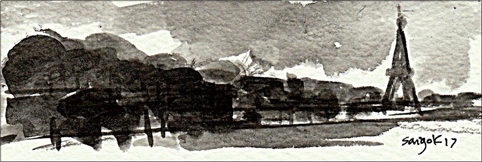

창연한 예술이 그대로 살아있는 프랑스 파리의 위력에 몸을 맡긴지 벌써 며칠 째다. 센강을 흐르는 유람선에 몸을 싣고 멀리 서 있는 에펠탑을 본다. 250만개의 나사못으로 1만 5천여 개의 금속 조각을 연결하여 세웠다는 철골구조 탑. 모파상은 속빈 촛대라고 비난했고 그 탑이 보기 싫어 뒷골목만 배회했다는 시인 베를렌의 고집은 헛된 것이 분명하다.

퐁네프다리 밑을 배가 지날 때 올려다 본 하늘에서 빗방울이 떨어지고 있다. 17세기 거리의 가수들이 오늘날 프랑스를 상징하는 ‘샹송’이라는 장르로 발전시킨 무대 퐁네프다리. 그 넘치는 이야기 속을 내가 흐르고 있다. ‘에디뜨 삐아프’와 ‘샤를 뒤몽’ ‘이브 몽땅’ ‘자크 브렐’의 음악들이 떠오른다.

샹젤리제 거리에도 비가 내렸다. 커피를 마시는 동안 야외 카페에 드나드는 사람들의 발길도, 우산도 함께 젖어있다. 마로니에 가로수가 말끔하게 단장된 거리, 멀리 보이는 개선문의 아치 안으로 대형 프랑스 삼색국기가 비바람에도 아랑곳없이 펄럭이고 있다. ‘유트릴로’의 그림처럼 원근감이 충실한 견고한 건물들의 배열이 질서정연하다.

루브르 박물관이나 오르세 미술관에서 받았던 충격은 차라리 고통이었다. 단 하나의 작품 앞에 머물러 있어도 모자랄 판에 이 넘치는 것들이라니. 짧은 시간에 내가 만족할만한 관람의 여유는 애당초 누릴 수 없다. 단지 이곳 내가 서있다는 점찍기로 그쳐야한다. 바닥에 주저앉아 스케치북을 펼쳐놓고 조각상들을 스케치하는 파리의 학생들이 부럽다.

늘 그렇듯 미술관이나 박물관은 나를 지치게 한다. 그 이유는 한결같다. 한꺼번에 쏟아지는 경이의 충격을 감당할 수 없기 때문이다. 여유 있는 감상이란 시간을 필요로 하지만 시간은 여행객을 한가하게 기다려 주지 않는다. 그래서 갈증을 앞에 둔 동경만이 참다운 즐거움이 되는 지도 모를 일이다.

상상력을 마비시키는 박물관은 파괴해야한다고 ‘아폴리네르’가 말했다고 한다. 파괴의 주장에는 동의할 수 없지만 상상력을 마비시킨다는 말은 이해가 간다. 갈증을 채울 수 없어 늘 슬픈 퇴장을 할 때마다 느끼는 일이다.

때마침 내 생일이었다. 남의 나라에서 맞은 생일. 딸아이가 안내해 들어간 작은 레스토랑에 오랜만에 여행객의 피로가 풀리기 시작한다. 의도된 장소였는지 딸이 이곳이 ‘폴리도르’라고 했다. 피로가 싹 가시고, 정신이 번쩍 들게 하는 단어다.

헤밍웨이가 프랑스에 있을 때였다. 그가 자주 찾는 카페에서 한 남자가 내기를 걸었다. 단어 몇 개로 사람을 감동시킬 수 있는, 세상에서 가장 짧은 소설을 쓸 수 있느냐는 제안이었다. 잠시 머뭇거리던 헤밍웨이가 메모지에 여섯 단어의 짧은 글을 썼다.

‘한 번도 신지 않은 아기의 신발을 팝니다.’

헤밍웨이가 이겼다. 내기를 걸었던 남자가 깨끗이 승복을 했다. 내 기억 속에 저장된 일화였지만 헤밍웨이가 이 ‘폴리도르’에 자주 들렀고, 그러므로 짧은 글 내기를 했던 장소이었을지도 모른다는 생각에 가슴이 뛰었다. 그 레스토랑에서 치른 생일잔치는 소박했다. 헤밍웨이가 늘 드나들었을 창문 밖에는 작은 꽃이 심어진 화분들이 놓여있다. ‘우디 알렌’이 이곳에서 영화 ‘미드나잇 인 파리’를 찍었다는 명소표지액자도 문 앞에 걸려있었다.

파리에는 온종일 비가 내렸다. 내 촉촉한 객수심도 그 비처럼 젖어가고 있었다.